2022.3.22高淳,位于中國文化名城南京的最南端,今南京高淳區。高淳東臨蘇錫常,西接安徽,是“日出斗金、日落斗銀”的江南魚米之鄉,清乾隆皇帝下江南時欽賜“江南圣地”的美譽。

春秋時期,周景王四年(公元前541年),吳王余祭在離今高淳區城東面十五千米的地方筑“子羅城”。因城高堅固取名“固城”,即今固城鎮,并以此為基礎設立“瀨渚邑”。因為古中江又名“瀨水”,固城就建在中江北岸的沙灘上,所以取名“瀨渚”。三年后楚靈王下固城。楚平王為太子時據守固城,后人又把固城叫做“楚王城”。周敬王十四年(公元前506年),吳國攻下固城。進城后,伍子胥下令燒毀城內所有殿宇樓閣。

史書記載:“吳伐楚燒固城,大火逾月未熄。”周元王三年(公元前473年),越王勾踐打敗吳國,固城被越軍占領,劃到了越國的會稽郡。周顯王三十五年(公元前334年),楚國打敗越國,固城再屬于楚國。秦始皇統一中國后,實行郡縣制,改瀨渚邑為溧陽縣,因地處瀨水的北岸,“瀨”與“溧”古音相通,古人又習慣以水之北為“陽”,這是高淳置縣開始。

始創義塾:淳邑二百年來未有

清康熙二十一年(1682),知縣李斯佺首次創建義塾。

隨著科舉制的發展,戰國《學記》所載“家有塾,黨有庠,州有序,國有學”的教育格局已不能滿足各地對教育需求的不斷增長,于是義塾作為由私人或政府籌資創辦的公益性教育機構應運而生。義塾所具有的規模優勢以及免費性質,有效彌補了家塾與縣學之間的教育空白,特別是為出身貧寒的青少年接受教育提供了場所,因而具有積極意義。

康熙二十年,李斯佺就任高淳知縣。他發現高淳教育并不發達,除了家塾、社學、縣學,就沒有其他類型的教育場所,不少普通人家的俊秀子弟因沒有能力聘請家教而喪失教育機會。上任次年,他即下令開設義塾,分為兩館,一館負責為幼童教授蒙學,一館負責為學生傳授經義。他又延請有才望之士為師,“脯資廩餼”等教師薪水、學生補貼全由其俸祿中支取。

當時的高淳縣教諭葉楠曾為李斯佺設立的義塾撰記。由于李斯佺籍貫為濟南長山(今屬山東鄒平),古稱“東魯生圣人”,長山地處山東東部,自有“闡揚風教”的淵源,且濟南自明代至清初一直有“風雅領袖”之譽,故葉楠之記稱頌李斯佺此舉“承洙泗之芳徽,而流北地之遺韻”,他日“朝廷之上知有多才如淳者,其可忘我侯作興之盛典哉”。高淳自建縣二百多年來,首次創設義塾,對改變教育結構、普及教育程度確實意義重大。殆自道光(1821-1850)以后,高淳各鄉也開始普設文塾。

太白泛舟

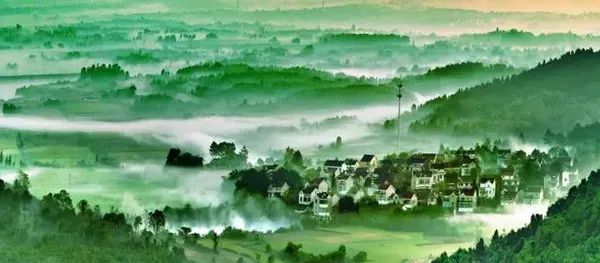

大詩人李白被唐明皇“放歸山林”,高淳一帶的山水使詩人感嘆不已。

李白,是我國獨步千古的偉大詩人。他42歲被唐明皇召進宮內,起草詔書,并為楊貴妃填寫歌詞;曾當著皇帝的面,叫權勢顯赫的宦官高力士為他脫靴。后來,因不愿“摧眉折腰事權貴”,就辭官離開長安。詩人游遍大半個中國。公元753年秋后至756年冬,他寓居當涂3年,經常泛舟于當今高淳、溧陽、宣州一帶。這里的山水,使詩人流連忘返,感嘆不已。《游高淳丹陽湖詩》,就是他在這個時期所寫的。

那時,古溧陽已分為溧陽、溧水兩縣。高淳與溧水為一縣,縣城曾一度設在開化城,即大約在現今顧隴鄉南城村附近。唐朝是我國封建社會的鼎盛時期。高淳一帶,人口大量增加。當時,丹陽湖迂回三百里。原西蓮鄉和丹湖鄉及滄溪、獅樹的大部,水盈季節均屬丹陽湖的范圍。由于這一帶到處有荷藕,因而當地人又稱丹陽湖為西蓮湖。

李白《游高淳丹陽湖詩》,大約作于755年初秋,即北方開始發生“安史之亂”的那年。李白供奉翰林三年,深知朝廷上層的腐敗。他在早幾年前的《雪讒詩贈友人》中,曾將楊貴妃比作妲己,料定天下將出現商紂時的混亂。而詩人性格中玩世不恭的一面,則使其拋開他所認為的世俗之事,轉而寄情于山水。盛夏已過,天高云淡,詩人泛舟,由西往東,來到丹陽湖上。

天空特別高遠,湖水藍得醉人,碧波輕拍扁舟,仿佛可感受到萬物都在運動。極遠處似紗如幕,朦朦朧朧,那里有神仙嗎?忽然,天際間出現點點白帆。原來,這是歸來的商船。詩人詠出這迷人壯闊的湖景:“湖與元氣運,風波浩難止。天外賈客歸,云間片帆起。龜游蓮葉上,鳥宿蘆花里。少女棹輕舟,歌聲逐流水。”

大詩人李白,一生中詠過奔騰的長江、咆哮的黃河,詩意排空而來,具有千鈞之力。而《游高淳丹陽湖詩》,則顯得既豪氣逼人,又柔情別致。上下兩闋一張一弛、一剛一柔,給人一種跌宕脫灑的韻味。在千古以來詠湖詩中,可稱上乘佳作。高淳一帶清秀的山水,滋潤了這位大詩人的筆墨。

就在《游高淳丹陽湖詩》寫后不久,有位浣紗女的事跡,深深震撼了這位詩仙的心靈。李白一反以往的玩世不恭,以萬丈雄心,投入平定安史之亂的斗爭。

來源:中國地名學會